今回はパン作りであまりなじみのない「ラード」を使ってパンを作っていきます。

実は「ドイツ」や「オーストリア」などでは「ラードをパン作りに使う」ことは珍しくありません。

「カイザーゼンメル」や「プレッツェル」などの生地は「ラード」を使うレシピも多くあります。

日本ではあまりなじみのない「ラード」ですが、パンに練り込むと、独特なコクや香ばしさなどがプラスされておいしいパンを作ることができるので、ぜひ、試してみてください。

・【ラード使用】レシピ

・ソフトバゲット

・カイザーセンメル

・プレッツェル

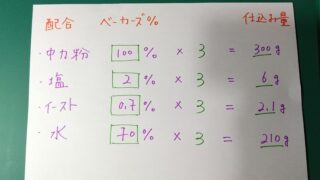

レシピ

工程

1、粉材料を一緒にして混ぜる

粉材料を全てボールに入れて、混ぜておきます。

2、水を加えて練る

パン生地を練る時は必ず水の温度を調整する(水温調整)をしてから、粉に水を加えます。

↓↓水の温度を調整しました。

水温調整ができたら、粉材料に水を加えて練っていきます。

・水温調整の仕方はこちら↓↓

生地がある程度まとまったら、生地を作業台やまな板の上に出して、練っていきます。

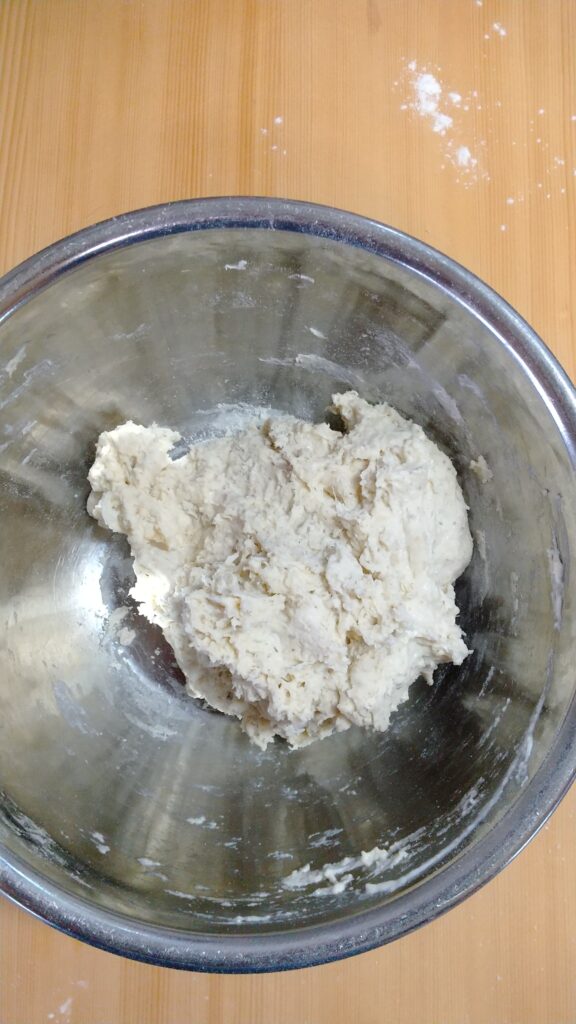

↓↓このくらいまとまったらOKです。

作業台やまな板の上に出して、練っていきます。

練りはじめは、作業台やまな板の上に生地がくっつきますが、練っていくと、くっつかなくなっていきます。

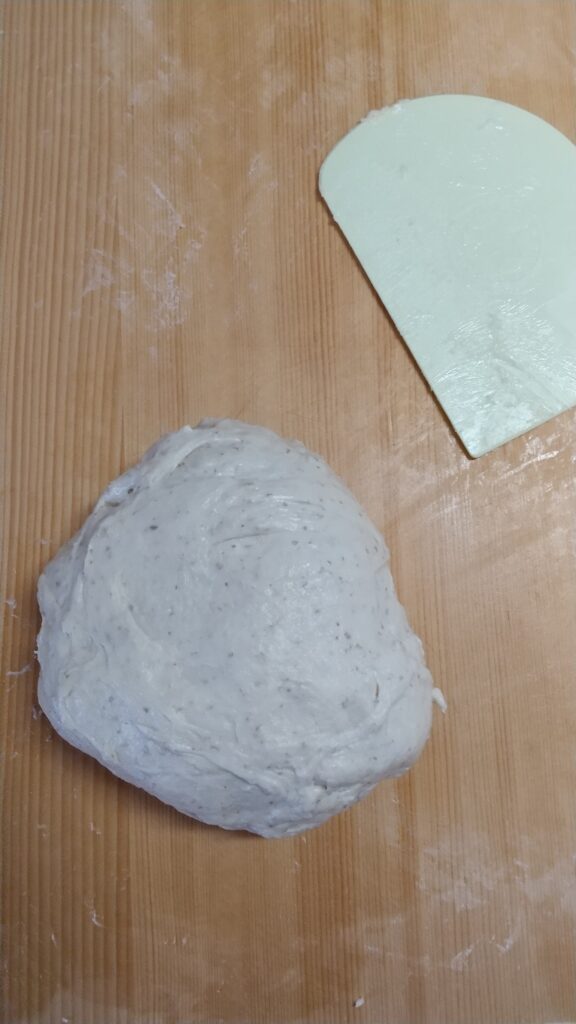

そして、生地の表面がつるっとしてきたらOKです。

↓↓10~15分くらい生地を練りました。

3、ラードを加えて練る

ある程度、パン生地の表面が「つるっと」してきたら、ラードを加えます。

・ラードの効果について。

↓↓ラードを加えます。

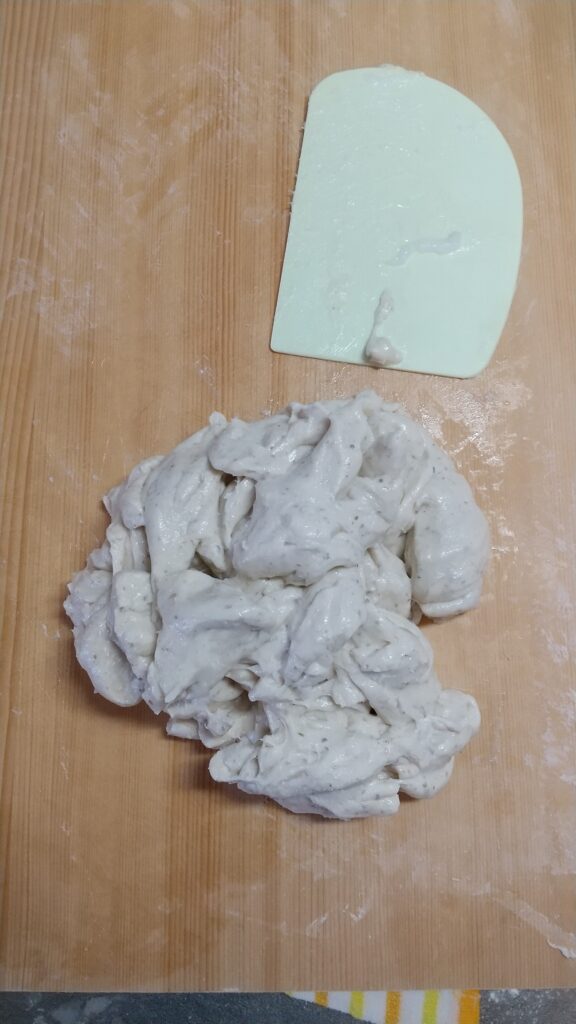

ラードに限らず油脂を入れる際は、↓↓のようにカードやスケッパーなどで「切って重ねる」を繰り返していくと、簡単に油脂が生地になじんでいきます。

↓↓「切って重ねる」を数回繰り返しました。

↑↑のようにある程度、油脂と生地がまとまったら、再度、生地を練っていきます。

※油脂を加えて練ろうとすると、作業台の上で滑ったり、逆にくっついたりして、無駄に練る時間が長くなってしまうことがあります。

この「切って重ねる」はとても便利なのでぜひ試してみてください。

・「上手な油脂の練り込み方」はこちら↓↓

4、60分発酵→パンチ→30分発酵

ミキシングが終わったら、1次発酵をとります。

今回は60分発酵→パンチ→30分発酵→分割→成形・・・・と工程が続きます。

30℃で1次発酵させます。

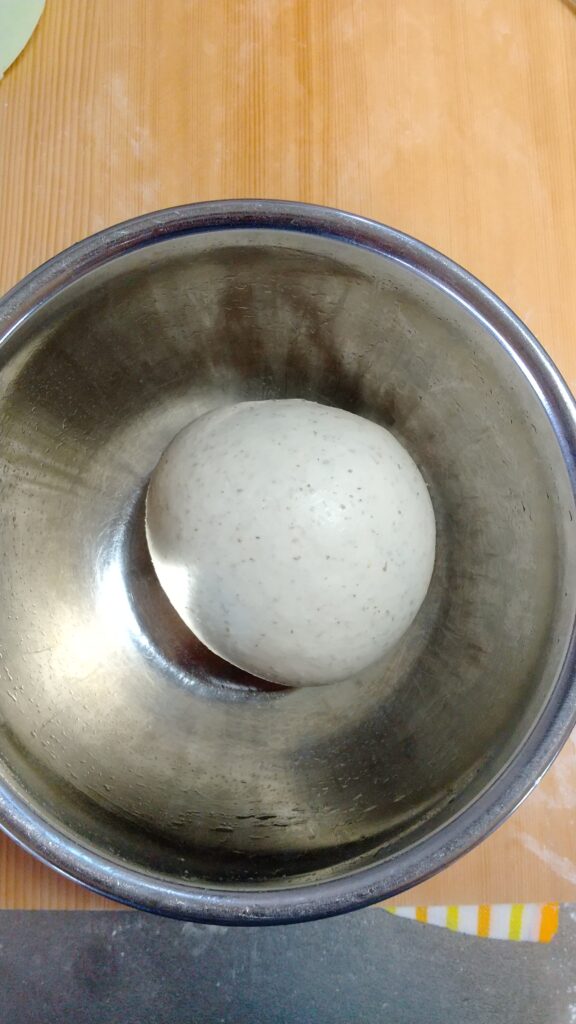

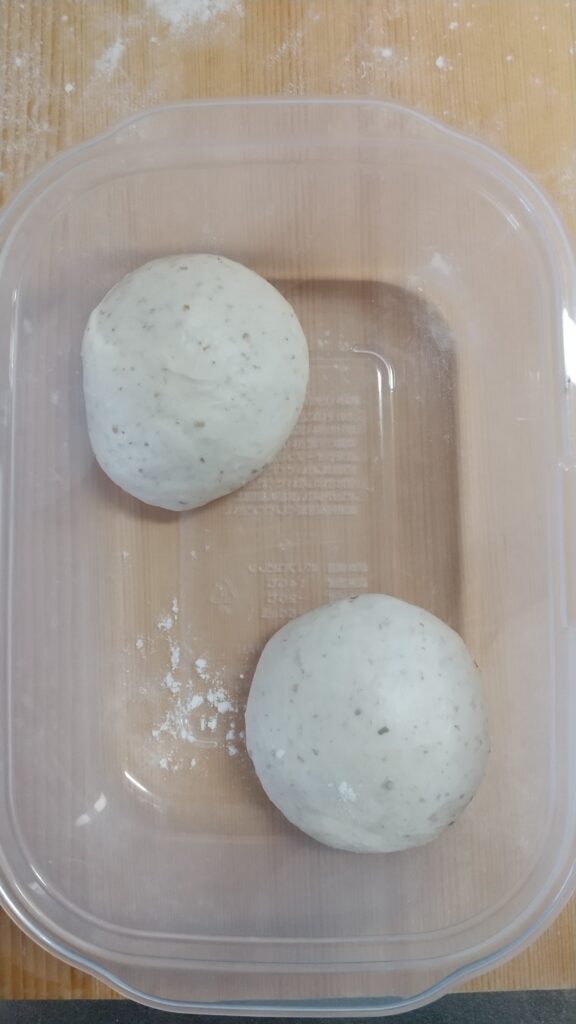

↓↓生地をボールやタッパーに入れて発酵させます。

4-1、60分発酵をとる

50~60分経ったところで発酵具合をチェックします。

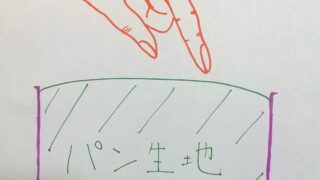

フィンガーチェックをして、しっかりと発酵できていれば「パンチ(ガス抜き)」をします。

(粉を指につけて、生地に穴をあけます。その穴がゆっっくり戻るくらいでベストです!!)

・「フィンガーチェックの仕方」はこちら↓↓

4-2、パンチする

60分の発酵がとれたら、パンチをします。

↓↓パンチをしました。

4-3、30分発酵をとる

パンチが終わったら、再度30℃で30分発酵をとります。

↓↓30分発酵をとりました。

5、分割する

30分の発酵がとれたら、分割をしていきます。

今回は1個60gに分割していきます。

6、ベンチタイムをとる

ベンチタイムは15分くらいを目安にとっていきます。

ベンチタイムの目的は「分割、丸め」で生地が「ぎゅっと」しまっているので、それを「緩める」とか「成形しやすい状態」にすることです。

捏上温度や発酵温度、室温などによってベンチタイムの時間は変わってくるので、目安として15分くらいです。

↓↓丸めた生地が緩んだのでOKです。

7、成形する

ベンチタイムで生地が緩んだら、成形していきます。

今回は「バンズ」を作っていくので、丸めるだけの成形です。

私は「ゴマ」が付いたバンズが好きなので、トッピングとして「黒と白」を混ぜたゴマをつけました。

↓↓白ごま:黒ゴマ=1:1の割合で混ぜてます。

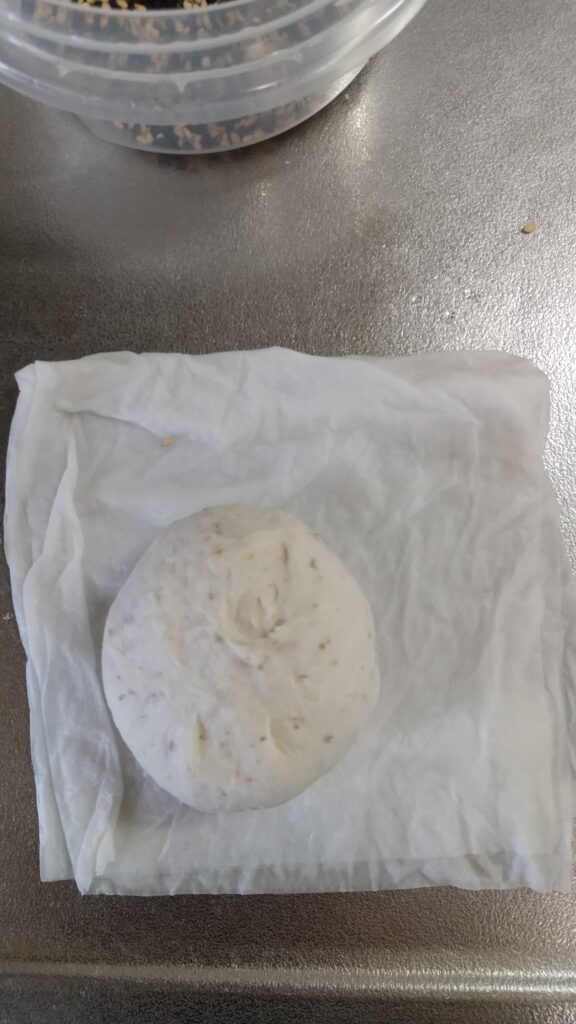

↓↓濡れたキッチンペーパーの上に生地を逆さにして、乗せ、ぐるぐるっとしてから、ゴマをつけると、きれいにつきます。

↓↓全部にゴマが付いたら、天板に並べます。

8、2次発酵を(最終発酵)をとる

成形が終わったら、30℃で50~60分くらい発酵させていきます。

約2~2.5倍の大きさになります。

最終発酵の見極めは「生地を少し指で押して、その跡が「ゆっっくり戻ってくる」ぐらいがベストです。

↓↓発酵をしました。

9、焼成する

220℃で予熱が必要です。

予熱が終わったら、220℃のオーブンに約12~15分入れます。

途中で天板の前後向きを入れ替えるときれいな焼き色が付きます。

うちでプロぱんポイント

・水温調整

・目標捏上温度:26℃

・実際の捏ね上げ温度26.6℃

・詳しい「水温調整」についてはこちら↓↓

コメント