パン作りをしていると1度は「天然酵母」とか「ルヴァン種」という言葉を聞いたことがあると思います。

ちなみに「ルヴァン種」とは、フランス語で「発酵種」という意味です。

そして「ルヴァン種」の定義は「穀物+水」だけで起こしたものとされています。

最近では、初めに「レーズン」などのフルーツを使って、「酵母液種」を作ってから「穀物+水」で種次ぎをして発酵力を安定させていく方法があります。

しかし、この方法は「穀物+水」だけではないので、正確には「別物」になります!!

なので、「レーズン」を使った場合は「レーズン種」、「リンゴ」を使った場合は「リンゴ種」というように「ルヴァン種」と分けて言う人もいます。

このように、「ルヴァン種」や「レーズン種」などのように自然界にあるもので作った酵母の総称を「天然酵母」と言います。

これに「自宅で作ったとか、自宅で培養した」などの意味をつけて「自家製天然酵母」や「自家培養酵母」などと言います。

天然酵母は自然界にある様々なものを使って作ることができます。

例えば、「レーズンやリンゴなどのフルーツ」、「トマトや人参などの野菜」、それから、「バジルやミントなどのハーブ(香草)」や「カモミールやラベンダーなどの花」などで作ることができます。

その中でも、一般的にパン屋さんで使われているのは「レーズン、リンゴ、クランベリー、ブルーベリー」などのフルーツ酵母です。

やはりパンを膨らますためには、「強い発酵力」が必要になります。

そして、毎日その酵母を使ってパンを焼くためには「安定した発酵力」も必要です。

それから、「続けやすい値段」も重要なポイントになります。

これらの条件を満たすのが「フルーツ」です。

特に「レーズン」や「リンゴ」は発酵力も強く、比較的安い値段で買えるので、使っているパン屋さんは多いと思います。

それに比べて「ハーブ(香草)や花」は発酵力が弱いですが、香りやユニークさ(個性)は強いです。

このようにいろいろな特徴があるので、2、3種類の酵母を組み合わせてパンを作ることもできます!

今回はその中でも「リンゴ」を使ってベーシックな自家製天然酵母液種を紹介します。

この「リンゴ液種」をマスターすれば、他の種類の液種にも生かせます。

それではさっさく作っていきます。

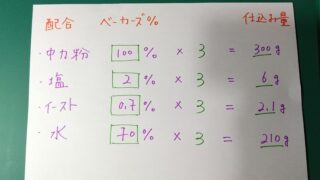

・レシピ

・工程

0、これから使う道具をすべて、熱湯消毒や煮沸消毒をする。

「瓶やタッパ、ホイッパー(泡だて器)」など、自分の使う道具は全て、熱湯か煮沸消毒するようにしましょう。

今回は私は「ガラス瓶」は使用していないので、熱湯をかける熱湯消毒をしました。

※本来、煮沸消毒(5分くらい)の方が殺菌効果はありますが、「ゴムパッキンやプラスチック製品」などはあまり長時間の煮沸消毒できなかったり、ものによっては耐熱温度が異なったりするので、私は「熱湯消毒」をしています。

1、リンゴをみじん切りにする。

今回は「生のリンゴ」を使います。

皮ごと使うので、水で汚れなどを落としておきます。

私の場合はフードプロセッサーや(ぶんぶんチョッパー)などで一気にみじん切りにします。

↓↓芯だけ取って、ざっくり切って、ぶんぶんチョッパーに入れます。

↓↓多少、大きさにばらつきがあってもOKです。

2、すべての材料をボールに入れて混ぜる。

まず、水とはちみつは一緒に計量して、混ぜておきます。

はちみつがきれいに混ざったら、みじん切りにしたリンゴと一緒にして、混ぜます。

3、大き目の瓶やタッパなどに入れて、発酵させる。

直射日光を避けて、部屋の暖かい場所(27~18℃くらい)に4~6日おいて置きます。

※発酵器がある人は発酵器を使った方が温度管理がしやすいです。

1日1回は瓶やタッパを振って、中身を攪拌させます。

後は、リンゴが全部浮いて、泡がたくさん出てきたらOKです。

↓↓少し大きめの瓶やタッパに入れます。

1日目

※写真右の泡は混ぜたときにできた泡なので、発酵してできたものとは違います。(気にしないでください。)

4日目

泡がかなり出てきました。

匂いもワインのようなアルコール臭がしています。

※もし、ここで、鼻に「ツンっと」くるような匂いなら、それは腐っています。(失敗しています)

5日目

しっかりと泡が出ています。

少し、泡立っているように見えるのが、完成のサインです!!

これで「リンゴ液種」は完成です!!

ここから、パンを作る方法は大きく分けて2種類あります。

1つ目はこの「液種」を使ってパン生地を練る方法です。

2つ目はこの液種を「種次ぎ」という工程をしてから、パン生地を練る方法です。

どちらの方法にもメリット、デメリットはあります。

1つ目の「液種」をそのまま使う場合のメリットは、なんといってもその「香り」です!!

何を元に液種を作ったかにもよりますが、フルーツで液種を作ったなら「フルーティー」な香りが焼成後のパンにも残ります。

それから、「ハーブ(香草)」なら、そのハーブ独特な香りがします。

例えば「ミント」を使った液種なら、フレッシュ感があるような香りがします。

もちろん、作るパンや加える量にもよりますが、焼成後に残る「ほのかに香り」や、飲み込んだ後に残る「香りの余韻」などを楽しむことができます。

デメリットとしては、「発酵力が安定していない」ことです。

やはり、自然界にあるものを使って、作った酵母というものは、どうしても、季節や気温、その日の天候などに左右されやすいです。

パン屋さんで仕事をする上で発酵力や発酵時間などをコントロールすることはとても大切です。

(毎日同じ商品を作るために大切なことです。)

なので、液種をそのままパン生地に使うには、少し工夫が必要になります。

次に、2つ目の「種次ぎ」をしてからパンを作る方法のメリットは、「安定した発酵力」です。

「種次ぎ」とは液種やその他の発酵種の「発酵力を安定させるため」の工程です。

つまり、先ほどの1つ目の方法の「発酵力が安定しない」というデメリットを解決するための方法なります。

この「種次ぎ」をしていくことで「発酵力が安定」するので、パンが作りやすくなります。

一方、デメリットとしては、「香りが弱くなる」ことです。

なぜなら「種次ぎ」では「水や小麦粉」などを加えるので、どうしても「液種本来の香り」が弱くなってしまいます。

・まとめ

今回は「リンゴ」を使って、「リンゴ液種」を作りましたが、自然界にあるものなら、様々なもので作ることができます。

そして、「液種」が完成したら、さっそくパンを作ってみましょう。

その際に「このまま液種を使ってパンを作る方法」と「種次ぎをしてから、パンを作る方法」の2種類があります。

(詳しい種次ぎの方法はこちら→)

どちらもメリット、デメリットがあるので、いろいろ試してみるのも楽しいと思います。

コメント