パン作りに絶対欠かせない材料の1つが「イースト」です。

イーストには、スーパーで買える「インスタントドライイースト」、専門店で買える「生イースト」、パン屋さんや外国ではよく使う「ドライイースト」それから自分で作る「(自家製)天然酵母」の4つがあります。

今回はその中でも一番よく使う「インスタントドライイースト」とパン屋さんでよく使う「生イースト」の2つに絞って話していきます。

また、生イースト⇔インスタントドライイーストの換算方法についても説明します。

・「牛乳とスキムミルクの換算方法」についてはこちら↓↓

生イーストとインスタントドライイーストの違い

生イースト

「生イースト」とは、パン作りに適した菌を培養して、水を切って固形にしたものです。

「水を切った」といっても乾燥させているわけではないので、ボロボロとした豆腐のような状態です。

薄茶色のような色をしていて、豆腐のようなブロック状態で売られています。

生イーストの特徴

- 賞味期限が短く、冷蔵庫でのみ保存ができる

- 糖分の分解が早く、耐糖性がある

- 焼成後に甘い香りとふわふわ食感になる

1、賞味期限が短く、冷蔵庫でのみ保存ができる

賞味期限は未開封の状態で2週間程度で、開封後は2~3日で使わなければいけません。

保存方法は冷蔵庫のみで、常温保存や冷凍保存はできません。

常温保存してしまうと、発酵がスタートしてしまい、発酵臭がしはじめたり(腐る)、発酵力が弱くなったりと、パン生地に使えなくなってしまいます。

冷凍庫で保存してしまうと水分が膨張して、細胞が壊れてしまい、きちんと発酵しなくなってしまいます。

生イースト本体を冷凍保存することはできませんが、パン生地に練りこむと冷凍することができます。

そのため「冷凍生地玉」などと呼ばれる、事前に生地を仕込んで、冷凍し、使いたい時に「解凍→成形→焼成」ができる生地を作る際にも使えます。

・「冷凍生地玉」レシピはこちら↓↓

・バター生地

・「ミルヒブロート」レシピ

2、糖分の分解が早く、耐糖性がある

生イーストは糖分の分解が早い特徴があります。

イーストはパン生地中の糖分を餌として、発酵します。

この糖分を分解するのが早いため、短い時間でパンを膨らます(発酵する)ことができます。

また、生イーストには耐糖性に優れています。

イースト発酵には糖分が必要ですが、逆に糖分が多すぎると浸透圧でイーストの細胞水分が活動が鈍くなってしまい、発酵力が弱くなってしまいます。

生イーストは耐糖性に優れているので、糖分が多い生地でも、イーストの活動が鈍くならず、きちんと発酵させることができます。

3、焼成後に甘い香りとふわふわ食感になる

焼けたパンをちぎって、断面を嗅いでみると、すごく良い香りがします。

この良い香り(パンの香り)がイーストで発酵させたパン生地を焼成した時に出る香りです。

ベーキングパウダーで膨らましたパン(生地)を焼成した場合、見た目は大きく膨らんでいますが、この独特な良い香りはありません。

また、もし生イーストを使って長時間発酵パンを作ると、糖分を分解しすぎてしまい、スカスカになり、香りも発酵臭(鼻につくアルコール臭)が強くなります。

そのため生イーストは短時間(適切な時間)で発酵させることで、よい香りでフワフワな食感が生まれます。

インスタントドライイースト

インスタントドライイーストは粉に直接混ぜ入れ、パン生地を作ることができるイーストです。

「ドライ」と名前がついてる通り、水分がなく、ふりかけのような細かい顆粒状です。

また専門店に行かなくても、スーパーで簡単に買うことができ、家庭で一番、使われているイーストです。

・インスタントドライイーストの特徴

- 賞味期限が長く、常温保存ができる

- 通常のものと、耐糖性があるものと2つある

- 長時間発酵が可能で、粉のうま味を引き出せる

1、賞味期限が長く、常温保存ができる

販売しているメーカーが多く、商品によって異なりますが、基本、未開封の状態で1~2年、開封後は1か月ほどです。

未開封の状態では常温保存ができるのが特徴です。

開封後は冷蔵庫で保存します。

頻繁に使わない場合は冷凍庫での保存も可能です。

しかし、インスタントドライイーストは湿気に弱いので、しっかりとジップロックなどに入れて、保存するようにしましょう。

2、通常のものと、耐糖性があるものと2つある

インスタントドライイーストは通常のものと、耐糖性があるものと2つあります。

通常のものは、スーパーで買えて、一番家庭で使われているイーストです。

耐糖性があるものは、スーパーにはなく、専門店で買うことができます。

バゲットなどの砂糖(糖分)が少ない生地には、通常のものを使います。

菓子パン生地やブリオッシュ、デニッシュなどの糖分が多い生地には、耐糖性があるものを使います。

生地中に糖分が多いと浸透圧によって、イーストの細胞が壊れて、きちんと発酵しなくなります。

この細胞壁が強く、簡単に破壊されないのが耐糖性があるイーストの特徴です。

3、長時間発酵が可能で、粉のうま味を引き出せる

特にバゲットやカンパーニュなどのハード系のパンは、材料がシンプルなため、1つ1つの工程が重要になります。

その重要な工程の1つに発酵(時間)があります。

シンプルな材料だからこそ、小麦粉の味がよくわかります。

その小麦粉のうま味を引き出す方法の1つが「長時間発酵」です。

生地を長時間発酵させることで、小麦粉が熟成して、うま味が増します。

バゲットの発酵時間は短くても90~120分。

長ければ「オーバーナイト法」を使えば、8~12時間程度です。

生イースト使用の「菓子パンや食パン生地」などは60~90分くらいが一般的な発酵時間です。

「インスタントドライイースト」は糖分の分解が遅く、発酵力が長時間続く特徴があります。

そのため発酵時間が長い生地に関しては「インスタントドライイースト」を使って、ゆっくり発酵/熟成されることで、粉のうま味が強くなり、美味しいパンを作ることができます。

・「オーバーナイト法」とその他の「パン作りの製法」についてはこちら↓↓

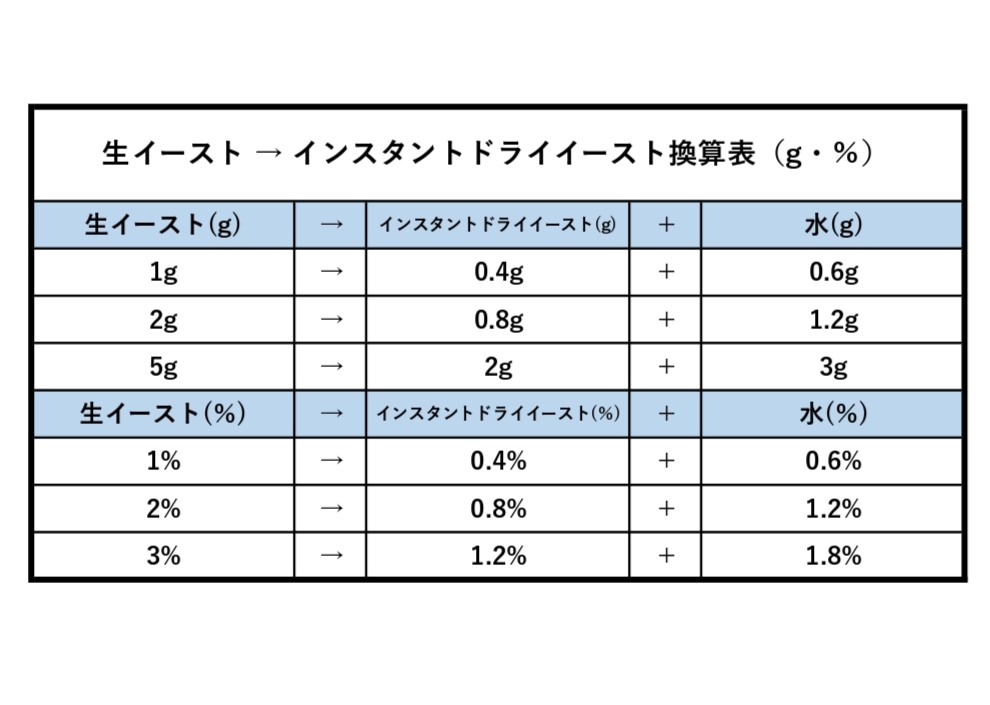

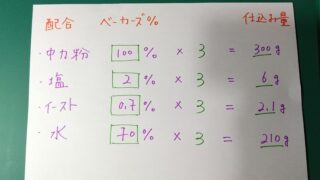

生イーストとインスタントドライイーストの配合換算

生イーストとインスタントドライイーストの換算方法はとても簡単です。

1つ、注意点としては、水分量です。

生イーストには水分が含まれています。

しかし、インスタントドライイーストは水分のない、顆粒状です。

実際のレシピで見ると、もっとイメージしやすいかと思います。

まとめ

これが「生イーストとインスタントドライイースト」の特徴と違いです。

同じ「イースト」ですが、それぞれ、違う特徴があり、向いているパン(生地、製法)があります。

基本、家でパンを作る時は「インスタントドライイースト」を使うと思います。

スーパーで簡単に買うことができ、賞味期限も長く、保存もでき、1、2回で使い切る必要ないので、とても便利です。

もし、専門店で「生イースト」を買って来て、使う場合は、換算表を見ながら、計算してみてください。

水分量の調整だけを忘れなけばOKです。

コメント